さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策

What should we do now? Explore the history of Japan and the world.

〜 PEKのひとりごと PEK’s soliloquy 〜

さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策

What should we do now? Explore the history of Japan and the world.

〜 PEKのひとりごと PEK’s soliloquy 〜

xiii’’’’’’’’’’’’’)番外編12 日本滅亡と帝国海軍(Ⅵ)帝国海軍の暴走

暴走する海軍

初期侵攻作戦=第一段作戦

1)極東における米英蘭拠点を覆滅する

2)日、満、支、南方資源地帯を基盤とする自存自衛態勢の確立を図る

第二段作戦

3)援蒋ルートすべてを遮断され孤立した重慶の攻略、または和平を図る(対支大作戦)

4)インド洋で独伊と提携し、英本国をインド、豪州と遮断して脱落を図る(西亜作戦)

5)太平洋方面は長期持久戦略により、米国の反攻を防ぐ(対米作戦正面)

再掲したのは日本の対米英蘭蒋戦争勝利のための「基本戦略」である(脚注55)。第一段の1)はほぼ完璧だった。2)の自存自衛態勢を確立しているところであった。

対して、第二段作戦の3)〜5)は実際の史実とあまりにかけ離れている。なぜ上記の「基本戦略」通り実行しようとしなかったのか?

その理由は簡単である。大日本帝国海軍が「基本戦略」に従わなかったからだ。海軍は勝手に戦った。帝国海軍は戦争たるものを全く理解できていなかった。国家総力戦というものを微塵も想像できなかった。

海軍が「基本戦略」に従わなかったのは、自分たちのことだけ考えて戦争をしていたからだ。負け戦に継ぐ負け戦にもかかわらず「大本営発表」を続けた。戦争の勝ち方も終わらせ方も知らなかった。

海軍にとって大切だったのは自分たちのメンツだけだった。国益よりも大事だった。命よりも大事だった。要するに海軍が日本を破滅させたというのである(脚注38、55、58、99)。

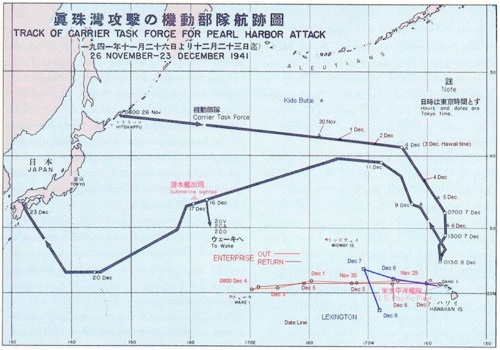

一九四一年十二月八日、対米交渉決裂と断じて対米英宣戦布告に至る(脚注106)。陸軍は南方作戦と称する電撃作戦に従事し、海軍は真珠湾奇襲攻撃に向かう(脚注107、108)。

図17 真珠湾攻撃機動部隊航路図

(http://mastership.at.webry.info/より)

真珠湾攻撃に向かった帝国海軍機動部隊の航路。

図18 真珠湾奇襲攻撃(脚注108より)

真珠湾停泊中の戦艦「オクラホマ」から雷撃による水柱が上がる。

陸軍による南方作戦は劇的な成功を収めた。「基本戦略」の初期侵攻作戦通りである。しかし、戦史家の佐藤 晃氏によると、真珠湾攻撃は「海軍の『暴走』なのであった」(脚注38)。

山本五十六の驕り

佐藤氏は続ける(脚注38)。

「国家存亡の戦争を行なう国の最高指導者が知らぬ間に、そして共同作戦をとる陸軍が知らぬ間に、このような重大作戦が決行されることなど、最高指導者の下に統合幕僚組織のある普通の国では考えられないことである。これが、海軍の暴走でなくてなんであろうか?」

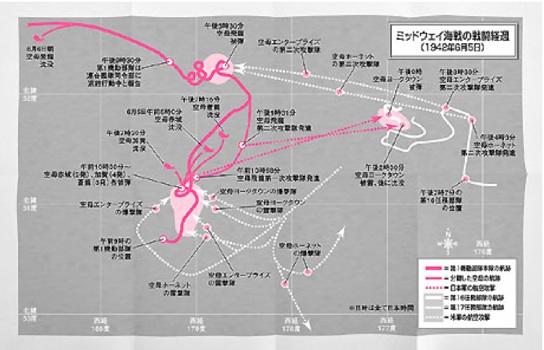

当初、海軍軍令部の作戦関係者はそろって真珠湾奇襲に反対した。対して、連合艦隊は当時の軍令部総長永野修身に直訴した。「この作戦が認められねば山本は長官の職を辞す」と。ミッドウェーでも山本は同じ脅しの手を使ったという。

図19 山本五十六

(http://ja.wikipedia.org/wiki/山本五十六より)

図20 ミッドウェー海戦戦闘経過図

(http://mas-yamazaki.blog.so-net.ne.jp/2008-06-03より)

連合艦隊は「軍令部の方針に逆らって真珠湾をやり、ミッドウェーをやり、無断でガダルカナルに進出」した。絶対国防圏構想に逆らい、さらなる「前方決戦」を「無理押し」した。「最初から最後まで軍令部に逆らっている」。

真珠湾後であろうか、山本は「全作戦を引き回すのは連合艦隊なり」と広言していたという。佐藤氏はペン先鋭く非難する(脚注38)。

「この思い上がりようは驚くほどである」「山本五十六の言葉は国家基本戦略への造反であるばかりではなく、海軍内部での謀反あるいは下克上ともいえるものだ」。ミッドウェー海戦の敗北を受けて、「普通の国なら、連合艦隊の長官以下、軍法会議にかけられてしかるべきである。最低でも更迭左遷だろう」と。

艦隊決戦至上主義

当時の海軍軍人の頭の中は一体どうだったか?「艦隊決戦」のことでいっぱいだった(脚注109)。日露戦争の日本海海戦で勝利した成功体験による(脚注110)。バルチック艦隊を対馬沖で撃破した栄光の歴史である。

わずか数時間の艦隊同士の戦闘により、戦争全体の帰趨が決まる。マハンの理論通りである(脚注109)。これからもずっと「艦隊決戦」が戦争を決する。そう信じ込んでいた。

そんな中でも、有能な人材がまともな提言をしたこともあったという。しかし、実情は艦隊決戦至上主義者でないと冷や飯を食わされた。全く出世できなかったらしい。

後に詳述するが、日本海海戦の教訓を正しく継承したのが米国のニミッツ提督である(脚注111)。マハン型艦隊決戦に対する評価はともかく、ニミッツは東郷平八郎を師と貴び、対馬海戦の戦訓から学んだ(脚注99、110、112)。

図21 ニミッツ提督(脚注111) 図22 東郷平八郎(脚注112)

対して、ほとんどの帝国海軍指揮官は貴重な戦訓から学ばなかった。敵の哨戒にどれだけ力を注いだか?対馬沖での戦闘がいかに幸運に恵まれていたか?日露戦争全体を日本がどのように戦ったか?理解しなかった。

佐藤氏は糾弾する(脚注38、55)。作戦知識の欠如、拙劣な戦術、無視された情報重視の姿勢などを。艦隊決戦以外に国家戦略として重要な任務、責務が沢山あるではないか。それを連合艦隊は殆ど無視した。最も強く非難するのがこの事実である。

たとえば、1)戦争目的の理解と国家戦略への忠誠。2)陸軍との高度な統合作戦、3)後方兵站(ロジスティックス)の防衛、4)民間商船を敵の潜水艦攻撃から守るシーレーン防衛、5)敵の上陸部隊殲滅、6)敵の後方兵站を破壊、7)敵の経済活動にダメージを与える通商破壊戦重視など。

今ではこんな当たり前のことが、艦隊決戦至上主義に凝り固まった彼らの頭の中から一切放擲(ほうてき)されたままだったのである。

既に1)については述べた。海軍=連合艦隊が「暴走」した事実である。本項では2)についてまず例を挙げる。次いで、残りについて簡単に触れる。

幻の陸海軍統合作戦

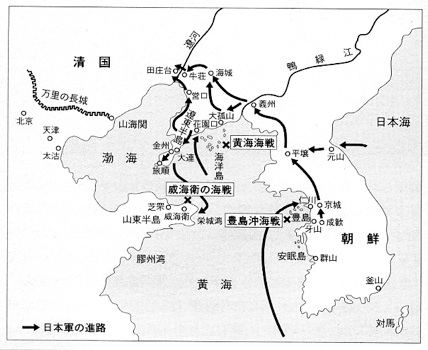

陸海軍の高度な統合作戦(ジョイント・オペレーション)など、現在の私たちには何の不思議もない当然の作戦である(脚注113)。しかし、歴史的に日本で機能したことがあるのは、日清戦争の時だけだったという(脚注9、38、55)。信じられないことにただの一度のみであると。

図23 日清戦争全般経路図(脚注55より)

日本で陸海軍統合作戦が高度に機能した最初で最後の戦いだった。その後

に機能したと言えるのは、大東亜戦争初期侵攻作戦のうち南方作戦だけだっ

た。日露戦争は陸海軍統合作戦がすでに機能しなかった戦いだったとされて

いる(脚注9、38、55)。

日露戦争ではすでに陸海軍が分担を決め、互いに口を出さないようにし始めている(脚注22、38、55)。露極東艦隊と旅順港は海軍、旅順以外が陸軍。陸軍は統合作戦に熱心だったが、海軍が旅順港攻撃には陸軍の口出しを拒んだ。

一九〇四年二月から五月の間に、帝国海軍は極東艦隊と旅順港口閉塞作戦に三度挑戦し三度とも失敗する。当初、旅順要塞は未完成だった。しかし、その間に要塞は非常に堅固なものになった。時間的余裕を与えてしまったのだ。

陸軍は海軍に頼まれて旅順要塞を攻略することになる。わざわざ堅固になった頃に総攻撃を仕掛け、多大な犠牲を払った。二〇三高地など占領せずとも、露極東艦隊は機能しなくなっていた。海軍のメンツのせいで沢山の陸軍兵士が犠牲となった。

下って一九四一年十二月八日、対英米蘭蒋戦の初期侵攻作戦でも統合作戦は破綻したままだった。本項冒頭で述べたように海軍=連合艦隊は「暴走」していたのである。(つづく)

脚注

9)日清戦争: http://ja.wikipedia.org/wiki/日清戦争

22)日露戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/日露戦争

38)佐藤晃「太平洋に消えた勝機」光文社ペーパーバックス、2003年。

55)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(上)光文社ペーパーバックス、2006年。

58)佐藤晃「帝国海軍が日本を破滅させた」(下)光文社ペーパーバックス、2006年。

99)新野哲也「日本は勝てる戦争になぜ負けたのか」光人社、2007年。

104)ジェームズ・H・ウッド「『太平洋戦争』は無謀な戦争だったのか」茂木弘道訳、ワック株式会社、2009年。

106)対米交渉決裂と断じて…:http://ja.wikipedia.org/wiki/太平洋戦争

107)南方作戦と称する電撃作戦…:http://ja.wikipedia.org/wiki/南方作戦

108)真珠湾奇襲攻撃:http://ja.wikipedia.org/wiki/真珠湾攻撃

109)艦隊決戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/マハン:米国海軍軍人、歴史家、戦略研究家アルフレッド・セイヤー・マハン(1840〜1914年)により、「戦争は敵対する国家が保有する海上艦隊同士の交戦によって決する」という学説が出された。過去300年にわたって通用していたという国家海洋戦略で、あらゆる主要海軍が本学説を支持していた。日米も例外ではなく、マハンの理論に立って戦略を練っていた。

日米の戦争戦略立案者たちは、潜水艦と海軍航空活動の技術進歩がマハンの理論をすでに時代遅れにしていることを正しく評価できなかった。航空機が戦艦を沈めてしまう力を有していることは、真珠湾やマレー沖海戦で日本海軍が実証するまで想像することすらできなかった。日本海軍もマハンの理論から抜け出せずに「艦隊決戦」に執着し、対潜水艦戦、通商破壊戦、シーレーン防衛の持つ死活的な役割を無視した。

110)日露戦争の日本海海戦、対馬海戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/日本海海戦

111)ニミッツ提督:http://ja.wikipedia.org/wiki/チェスター・ニミッツ

112)東郷平八郎:http://ja.wikipedia.org/wiki/東郷平八郎

113)統合作戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/統合作戦

(3735文字)

●

2011年2月13日日曜日