さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策

What should we do now? Explore the history of Japan and the world.

〜 PEKのひとりごと PEK’s soliloquy 〜

さてどうしましょう:日本と世界の歴史散策

What should we do now? Explore the history of Japan and the world.

〜 PEKのひとりごと PEK’s soliloquy 〜

xiii’’’’’’’’’)番外編8 教育が危ない(Ⅳ)学力低下は錯覚

大学全入時代

現在の日本の大学の数は約八〇〇校で、収容定員は約五十万人。高校三年生の人口は約八十万人で、九割近くの約七十万人が大学や短大や専門学校への進学を希望するようである。

大学への進学希望者は約五十万人といわれ、大学の収容定員とほぼ一致する事態となっている。上を目指さなければ、大学を選びさえしなければ、希望すれば誰でも大学に入れるようになった。

日本の十八歳人口は減少し続けているのに対し、それを上回るペースで大学進学率は上昇している。一九九三年に二十%台だった大学進学率が二〇〇九年には五十%に達している。

その理由は二つある。一つは大学の新設ラッシュ、もう一つは高卒者の就職先が激減したことである。大学数は一九九一年に五一四校だったのが、二〇〇九年には七五八校に増加しているという。

高卒者の就職先激減が、産業の空洞化、中小企業や自営業の壊滅のよることは言うまでもない。要するに、日本企業の国際競争力が低下してグローバル経済の荒波に翻弄されているためである。

これまで大学に進学していなかった層の高校生まで、就職先がないので仕方なく大学に進学している。あくまでモラトリアムである。何か目的があるわけではない。

学業でもスポーツでもサークル活動などでも、取り組みたいことがあるのならよい。しかし、彼らには何もない。学ぶ意欲が低い。当然である。

学力低下は錯覚?

東北大学工学部の神永正博氏は「学力低下は錯覚である」という一見カゲキなタイトルの本を書いた(脚注16)。

図9 神永正博著「学力低下は錯覚である」森北出版社、2008年の表紙

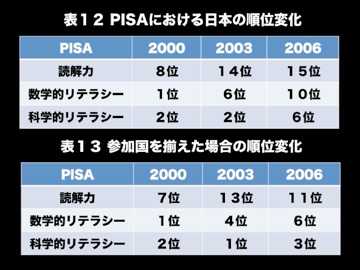

氏によると、PISAやTIMSSの順位低下をもって「学力低下」を単純に喧伝するのは、参加国が増えていることを度外視した議論であるという。参加国を平均化して出した順位の変動をみるべきだというのである。

PISAのランキングと参加国数による補正後を表12〜13に示す。

PISAの数学では順位が下がり続けているが、科学的リテラシーや読解力では順位が上下していることがわかる。

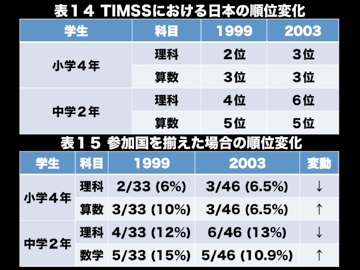

TIMSSのランキングも参加国数で補正した場合どうなるか。参加国数による補正前後で比較した表を載せている(表14と表15)。

理科は矢印を下に向けたが、横ばいと見たほうが無難なデータで、算数・数学ではむしろ順位が上がっていると判断できる。

特に、大学生の学力について論じているところは説得力があり、次のように紹介されている(脚注17)。

「ゆとり教育のおかげで、若者の学力は低下し続けている。PISAの順位は下がりっぱなしだし、大学生は分数の計算もできない!つめこみ教育を復活しないと日本が滅びるぞ!

果たしてこれは本当なのだろうか?科学的に検証してみよう。確率論、正規分布のスケール変換を使って、今と昔の大学入試の偏差値を換算してみると、今の偏差値50は15年前の偏差値42に相当する。

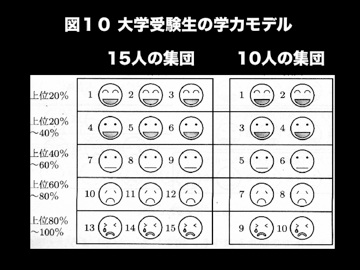

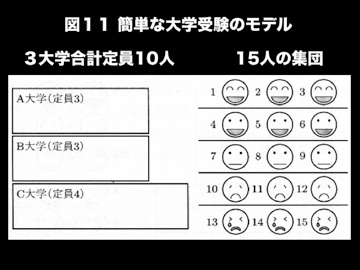

もし仮に、日本人の大学受験生が十五人いるとしよう。十五人の学力は、上から五分の一ずつ、つまり三人ずつの同学力のグループ五つに分けられるとする。大学はA大学、B大学、C大学の三つのみとする。各大学の定員は三人ずつ。学力はA大学が最も高く、続いてB大学、C大学とする。

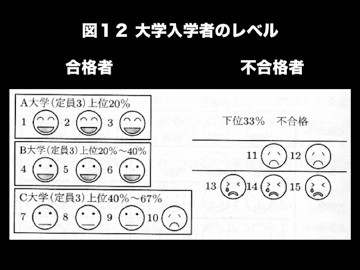

この状況で入学試験が行われたらどうなるか。どんでん返しは起こらないものとすると、最も賢い三人がA大学に合格し、次の三人がB大学、次の三人がC大学に合格することになる。

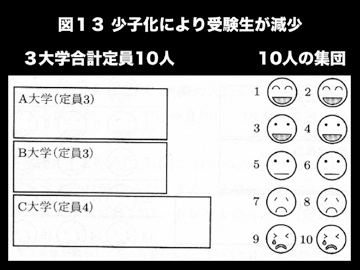

では、少子化によってこの十五人が十人に減った場合、どういったことが起こるか。

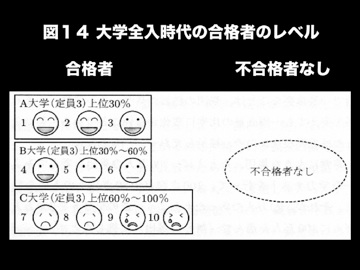

ここでの条件は先ほどと同じとする。つまり、学力は上から五分の一ずつ、二人ずつの同学力のグループ五つに分けられ、大学の定員も変わらずに三人ずつであるとする。

この状況では、最も賢いグループの二人がA大学に合格し、二番目のグループの学生のうちの一人がA大学に合格することになる。B大学には、二番目のグループの一人と、三番目のグループの二人が入学することになる。C大学についても同様のことが起こる。

神永氏によると、これが客観的な数字で考えたときの学力低下の問題である。高校生の学力レベルが全く変わらなかったとしても、大学の入学定員が同じなら、志願者数が減るたびに、どの大学でも学生の学力は下がる。

しかも、大学の新設ラッシュである。抜本的な対策は何も立てずに、文部科学省は大学と大学院を次々と認可してきた。大学ばかりでなく大学院も行き場のない人々のモラトリアムの場と化す。どの大学、どの大学院においても、学生の質が下がるのは当然である。

グローバリゼーションの「嵐」

一九八〇年代まで、日本は右肩上がりの高度成長とバブル経済を経験してきた。メードインジャパンは世界を席巻した。企業の日本式経営もうまくいっていた。終身雇用、年功序列の賃金体系、株の持ち合いなど。

また、消費者は安全で品質が良いものなら高くてもお金を払って購入した。生産者から消費者に届くまでの流通過程で、沢山の人を経由して中間マージンが加算されていった。輸入品は特に高価だった。

これらは、国民の多くが広く薄く利益を享受するために編み出した日本人の知恵だった。関税を自分の国で決められなかった十九世紀後半に、日本の国民と国益とを守るために作り上げた巧妙なシステムだった(脚注18)。

ただ、これらは後の時代に非関税障壁として叩かれた。「日本はズルをしている」「世界標準(欧米)のやり方に従え」「仕組みを変えろ」と。

うまく機能している日本が、うまく機能していない欧米諸国からの圧力により、やり方を変えさせられていった。いわゆるグローバリゼーションである。

日本の産業、経済、流通、社会構造が徹底的な変革の嵐に巻き込まれることになる。その頃すでに、このまま行くと「メガ失業の時代」が来ると警告されていた。

確かに、円高のため輸出競争力がなくなり、海外へ工場は移転せざるをえなくなった。産業が空洞化し、中小企業も個人事業主も雇用を維持できなくなった。

日本経済が高度化したこともあり、それに対応できる人材がより多く求められるようになった。大学の新設ラッシュや大学院教育の充実はそういった環境下での対応だった。

日本国内の流通でも、生産者から消費者へ、より直接的な形で商品が届くようになった。IT革命が起こり、事業の効率化、省力化が進められた。ここでも従来型の雇用の維持ができなくなってきた。

バブル崩壊と失われた十年で沢山の大学卒業者が就職氷河期という辛酸をなめた。就職しようにも就職先が見つからない状況が続く。

従来型の就職先を失った高校生も、モラトリアムの延長として「とりあえず」大学に進学することをめざした。先に述べたように、少子化も手伝って、大学進学率が急速に増加した。社会変革の嵐のさなか、大学は彼らの受け皿となった。

その中での学力低下、学生の質の低下である。学生のレベル低下が「錯覚」だとしても、はたして真の問題は何なのか。(つづく)

(本論「教育が危ない」の冒頭に戻る)(マイ・アーカイブズへ)

脚注

16)神永正博著「学力低下は錯覚である」森北出版、2008年。

17)http://www.amazon.co.jp/学力低下は錯覚である-神永-正博/dp/product-description/4627975112

18)松原久子「驕れる白人と闘うための日本近代史」(田中敏訳)、2005年、文藝春秋。

(3150文字)

●

2010年5月29日土曜日